2024年12月14日

真是後知後覺,昨晚才想到的,問了 ChatGPT : Raspberry Pi 4 安裝了 Astroberry Server 用來天文攝影,並用網路線以一台 Dell Windows 10 筆電直連以 VNC 遙控,由於 Raspberry Pi 4 沒有 RTC ,可以把 Dell Windows 10 筆電的時間同步到 Raspberry Pi 4 嗎?

是的,你可以將 Dell Windows 10 筆電的時間同步到 Raspberry Pi 4。由於 Raspberry Pi 4 沒有內建 RTC(實時時鐘),同步時間是很常見的需求。以下是實現此同步的幾種方法:

方法 1:使用 NTP 服務器(簡單且通用)

在 Windows 10 上設置 NTP 服務器:

- 開啟 Windows 的「時間和日期設置」,確保其時間同步正常。

- 啟用 Windows 的 NTP 服務器功能:

- 按下

Win + R,輸入 regedit 打開「註冊表編輯器」。 - 找到路徑:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer。 - 將

Enabled 的值設為 1。 - 重新啟動「Windows 時間服務」:

- 在「服務管理器」中找到

Windows Time,停止並重新啟動該服務。

在 Raspberry Pi 4 上設置 NTP 客戶端:

編輯 NTP 配置文件:

sudo nano /etc/ntp.conf

在 server 部分添加 Windows 筆電的 IP:

server <Windows_IP_Address> iburst

保存並重新啟動 NTP 服務:

sudo systemctl restart ntp

測試同步:

方法 2:使用 SSH 傳送時間

如果 NTP 配置過於複雜,可以通過 SSH 命令直接同步時間:

在 Raspberry Pi 4 上開啟 SSH:

在 Windows 上傳送時間:

使用以下 PowerShell 腳本將 Windows 的時間同步到 Raspberry Pi:

$pi_ip = "<Raspberry_Pi_IP>"

$pi_user = "pi"

$pi_password = "<password>"

$time = (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

sshpass -p $pi_password ssh $pi_user@$pi_ip "sudo date -s '$time'"

方法 3:使用 CRON 或定期腳本同步

你可以將上述同步指令加入到 Raspberry Pi 的定期計畫中:

編輯 Raspberry Pi 的 cron 表:

crontab -e

新增一行以定期執行同步:

*/10 * * * * sudo ntpdate <Windows_IP_Address>

這些方法可以根據你的需求靈活選擇,其中 NTP 方法是最推薦的,因為它可以自動處理時間偏差問題並保持長期穩定運行。

要是事先做過,在昆陽就不會「一步錯 全盤皆錯」

但現在即使修正好也不會再上昆陽。想像中以為非假日的晚上,在如此高度的山上,應該會是只有自己與同行朋友二人而已,享受這 3000 公尺高山的天空。想像很美,現實卻是雖非如市場(假日,我看應該就是了),也差不多了,要拍星去民宿,還比這裡棒,又有電源、Wi-Fi,也不用繳貴貴的停車費。

去上個厠所又突然萌發一個想法再去問了 ChatGPT:由於 Raspberry Pi 4 連接了赤道儀 iOptron Cem25P ,它有 GPS ,我能透過 Astroberry Server 裡的 KStars/Eko 來讓系統取得正確的時間、 位置嗎?

是的,你可以利用 iOptron CEM25P 的內建 GPS,透過 Astroberry Server 上的 KStars/Ekos 來讓系統取得正確的時間和位置。KStars/Ekos 支援將赤道儀的 GPS 資訊同步到 Raspberry Pi 系統,以下是具體操作方法:

配置 KStars/Ekos 以同步 GPS 時間與位置

連接赤道儀到 Raspberry Pi:

開啟 KStars 並設定 Ekos:

- 在 Astroberry Server 的桌面環境中啟動 KStars。

- 點擊工具列上的 Ekos 圖標,並建立或編輯一個現有的設備設定檔。

- 確保以下設置正確:

- Mount:選擇 iOptron CEM25/CEM25P(或類似設備)。

- Port:選擇 CEM25P 的串口(例如

/dev/ttyUSB0)。

- 儲存並啟動設備配置。

啟用 GPS 信息同步:

- 在 Ekos 的 Mount 模組中,找到 Site Management 設置。

- 點擊 Update KStars With Mount,這將從赤道儀的 GPS 讀取位置和時間,並同步到 KStars。

確認時間和位置已同步:

將 GPS 時間與 Raspberry Pi 系統時鐘同步

若你希望將 GPS 的時間同步到整個系統,而不僅限於 KStars,可以使用以下方法:

安裝 GPSD 和 gpsmon(可能已預裝於 Astroberry):

sudo apt update

sudo apt install gpsd gpsd-clients

設定 GPSD:

編輯 /etc/default/gpsd 文件:

sudo nano /etc/default/gpsd

修改內容如下,確保 GPSD 使用 CEM25P 的串口:

DEVICES="/dev/ttyUSB0"

GPSD_OPTIONS="-n"

啟動 GPSD 並測試:

同步系統時間:

注意事項

檢查串口權限:

手動更新 NTP 時間:

- 如果 CEM25P 的 GPS 提供的時間精度有偏差,可以將其與 NTP 結合進一步校正。

驗證同步後的效能:

- 在 KStars 內模擬目標追蹤(比如設定 M42)並檢查是否指向正確,確保位置同步無誤。

透過上述步驟,Raspberry Pi 可以成功取得 iOptron CEM25P GPS 提供的時間和位置數據,並在 KStars/Ekos 中正確同步!

繼續問:要將 GPS 時間與 Raspberry Pi 系統時鐘同步,開機即可自動執行,要怎麼做?

要讓 GPS 提供的時間在 Raspberry Pi 開機時自動同步到系統時鐘,你可以設置一個啟動腳本來自動執行同步操作。以下是具體步驟:

方法:配置自動執行 GPS 時間同步

1. 安裝所需軟件

確保已安裝 gpsd 和 ntp,並配置正確:

sudo apt update

sudo apt install gpsd gpsd-clients ntp

2. 設置 GPSD 配置

修改 GPSD 配置文件 /etc/default/gpsd:

sudo nano /etc/default/gpsd

將內容設置為:

DEVICES="/dev/ttyUSB0" # 確保這裡是 CEM25P 的串口設備

GPSD_OPTIONS="-n"

保存文件後,重啟 GPSD:

sudo systemctl restart gpsd

3. 測試 GPS 輸出

使用 cgps 測試 GPS 是否正確運作:

cgps -s

確認 GPS 可以提供正確的時間數據。

4. 配置 GPS 時間同步腳本

創建一個腳本來同步 GPS 時間到系統時鐘:

sudo nano /usr/local/bin/sync-gps-time.sh

在文件中添加以下內容:

#!/bin/bash

sleep 10

sudo gpsdctl -s

sudo gps2udp -c

sudo hwclock -w

保存並退出後,賦予腳本執行權限:

sudo chmod +x /usr/local/bin/sync-gps-time.sh

5. 自動執行腳本

使用 systemd 配置開機自動執行:

sudo nano /etc/systemd/system/sync-gps-time.service

在文件中添加以下內容:

[Unit]

Description=Sync GPS Time to System Clock

After=gpsd.service

Requires=gpsd.service

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/usr/local/bin/sync-gps-time.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target

保存後,啟用並測試服務:

sudo systemctl enable sync-gps-time.service

sudo systemctl start sync-gps-time.service

6. 測試與驗證

重啟 Raspberry Pi:

sudo reboot

檢查時間同步是否成功: 開機後檢查系統時間:

date

時間應該與 GPS 提供的時間一致。

檢查服務日誌: 如果同步失敗,檢查服務日誌:

sudo journalctl -u sync-gps-time.service

注意事項

完成這些配置後,Raspberry Pi 將在每次開機時自動從 CEM25P 的 GPS 獲取正確的時間並更新系統時鐘。

不必買 RTC 模組,照樣能校準時間。雖然沒有測試,但經過與 ChatGPT 聊過的經驗,成功率高於九成(太新的技術可能就較低了,畢竟我用的是免費版),至於 Google 的 Gemini 就別提了,乾脆自己用 Google 搜尋還更有效率。

顯然上山前的準備還是不夠充分,沒與 ChatGPT 聊夠,那天腦神筋衰弱,說不定再去昆陽停車場試一次。今年是不行了,越來越冷。

2024年12月07日

一步錯,全盤皆錯。

事後慢慢回想,總算想起來造成失誤是自己便宜行事造成的:

因為樹莓派沒有 RTC(Real-time clock實時時鐘),平常在社區頂樓有Wi-Fi 連網時會自動校正時間,山上無 Wi-Fi 需要手動設定時間,事先把指令設好:「sudo date -s “2024/12/03 18:00:00”」, 樹莓派開機時看了手錶是 17:52 左右,想說沒差太多,就沒改正,後續的校正極軸及定位當然就會有誤差,而且不小。

驗證了天文攝影就是:差之毫釐,失之千里。

當夜在沒有導星下拍了三張:

上傳 180 秒那張到 Astrometry.net 解析後,原來根本沒定位到 M31 :

拍到 44 And,用 Stellarium 查了一下,偏差地太離譜:

看來用樹莓派拍攝的整個流程應該是沒有問題,只是太大意,加上Dell vostro 14-5480 控制筆電沒外接滑鼠(平常練習會接,因為它的數位板不太靈敏),便宜行事沒把時間精準設定才造成的失誤,或許…或許…可以再試一次後才收山???

註:當初用 Google 街景做的功課,那時還沒有收費:

2024年12月03日

昆陽停車場總算如願前往拍攝,但以失敗告終,至少儀式感有了 (意思就是天文攝影就此收山,準備把 Raspberry Pi 4 取代 Mac mini 2011 當成背景音樂播放器):

第一次用 Linux 版的電子極軸鏡 App 造成的失誤(之前都只是在室內確認可以 Run 而已),北極星沒對好,造成導星出問題無法 Calibration 成功,外面太冷,除了極軸校正需在外面,之後就躲在車內開暖氣遙控,所以就沒出去再做校正。Windows 版很熟練,有點後悔當時沒用。

註:現在停車收費了,且收費貴死人,每小時 50元,被收了兩百元。離開時還有不少車子停在裡面,聽說都是車宿的。

2024年8月1日

前言

在前篇:Luke 的休閒筆記: 到底要升級那款 NAS呢? 終於把 NAS 搞定,經歷了更換硬碟,暫時沒有出現什麼問題。

現在可以來重啟丟下許久的天文攝影了……

由於 Raspberry Pi 4 還沒上山過,因此這次鎖定以 Raspberry Pi 4 使用 Kstar/ECOS 完成一次完整的拍攝流程。如果還是像之前使用 Lenovo 11 吋小筆電 windows + N.I.N.A. 的拍攝方式,根本不要再搞東搞西,只要確認各項器材沒有問題,就能立刻開拍。但這次想要挑戰使用 Raspberry Pi 4 完成整個拍攝過程(預定上昆陽停車場,若有電源插座,有市電的話就能拍攝一整晚。沒有的話,只用行動電源,大概就只能拍個一、兩小時)。

拍攝時間:

等所有測試在社區頂樓完成後再來決定上山拍攝的時間。

拍攝器材:

- 相機:ZWO ASI533MC-Pro

- 望遠鏡: Sharpstar 61EDPH II

- 平場鏡或減焦鏡:0.82X 減焦鏡

- 赤道儀:iOptron Cem25P

- 對焦:ZWO EAF

- 濾鏡:無

- 導星鏡:120mm F4 200mm F4

- 導星 CCD :QHY5L-II-M

- 腳架:艾頓原廠 1.5吋鋼管三腳架

- 電子極軸鏡:PoleMaster 電子極軸鏡

- 電源:市電或飛樂 Discover 15000 mAh 行動電源、小米 10000 mAh 行動電源、ASUS 10500 mAh 行動電源

- 控制電腦: Raspberry Pi 4 + Astroberry Server

遙控電腦:Lenovo 11吋、 iPad Pro 12.9 吋、手機(

iPhone 15 Plus)

註:Lenovo 11吋也可以不帶,但透過 VNC 遙控 Raspberry Pi 4 是最順手的,而在 windows 下做極軸校正也很容易操作。至於拍攝平場時會一定會用到的 iPad Pro 12.9 吋第一代雖然也可以 VNC 連上,但操作上不是很順,也能透過 VNC 遙控 Raspberry Pi 4 做極軸校正(已安裝了 PoleMaster For Linux,需要在終端機裡執行,如下圖 ),再加上這次的目標是要使用 Kstar/ECOS 的排程來自動完成一次完整的拍攝,沒有特別需要操作的地方,若不是有平場拍攝的需求,甚至只要帶一支手機就可以了!也就是因為有平場拍攝的需求,所以至少 iPad Pro 及手機一定要帶,當把 iPad Pro 當成 Light Panel 時,需要手機裡的 VNC 連上 Raspberry Pi 4 執行平場的拍攝。

拍攝地點:昆陽停車場

組裝及測試

- 大概是太久沒有拍攝了,組裝完後在做平衡時,整個鏡組從鳩尾座滑了下來掉到地上,把冷凍相機 ZWO ASI533MC-Pro 專用的線弄斷了(還不曉得相機是否摔壞?):

- 應該是 USB 3.0 Cable ,去附近的燦坤不曉得能否買得到?騎機車去燦坤的半路上,突然想到家裡有個硬碟外接盒,那個連接線好像一樣,折回家找出來,確實一樣,就是短了點。

- ZWO ASI533MC-Pro 有兩個 USB 座,之前都是一個接 EAF ,一個接 Guide Camera(QHY),Guide Camera 沒問題, EAF 有時抓得到, EAF 有時又抓不得到,線換來換去,座也換來換去,都快抓狂了,難道是 ZWO ASI533MC-Pro 的 Hub 摔出了問題?但是 EAF 直接接筆電,又完全沒問題(甚至還以為 EAF 摔壞了),而這條硬碟外接盒的連接線,接電腦傳資料也沒問題啊!

- 組裝與測試只好先暫停,上 PCHome 買條 USB 3.0 兩米長的線,隔天到貨,連接測試後,問題都沒有了,真是滿頭霧水,只能說神奇。

- 還沒完呢!試跑 NINA,說赤道儀的時間不對(一直在出廠時間),把赤道儀與筆電同步時間,過一段時間,又說時間不對,查了一下,赤道儀的時間同步後就不動了。

- 換了赤道儀手柄的電池(CR 1220, 算是較稀少的,之前換過,有多買),經過一段時間的觀察,確實是電池沒電了。東西久沒用,一堆問題,這還沒上頂樓練習,要上山恐怕還有段漫長的時間。

耗電模擬

模擬的設定:

- ZWO ASI533MC-Pro 在室溫 28℃ 下設定降溫到 5℃,沒辦法知道功率多少,估計在 70-80%

- ZWO EAF 0~6000 Step 來回三次

- QHY 導星 CCD 曝光 2 秒,開著 Loop ,模擬一直在導星狀態

電源配置:

- 飛樂 Discover 15000 mAh 行動電源:供應ZWO ASI533MC-Pro(12V)、EAF (12V)、QHY 導星(由ASI533MC-Pro 的 HUB 供電)、赤道儀(12V)。滿電五格,一個半小時的模擬結束後剩不到一格。

- 小米 10000 mAh 行動電源:供應 Raspberry Pi 4 (5V3A):滿電四格,一個半小時的模擬結束後大概只用了半格。

- ASUS 10500 mAh 行動電源:只供除霧帶用(5V,有可變電阻開關,開在最小電阻),接在 2A 座。 滿電四格,一個半小時的模擬結束後剩三格。

結果:約可支撐一個半小時

檢討:

由於飛樂行動電源要供應不少配件,能夠拍攝多長,決定在它的供電,所以這次模擬後,除了 12V 的設備一定得由它供電,QHY 導星 CCD 可以改接入 Raspberry Pi 4 ,由小米 10000 mAh 行動電源來供電,減輕飛樂行動電源的負擔,或許能夠讓拍攝時長拉到兩個小時(後續測試,確實可以延長,未來上山的連接方式就依此方式)。

寫到這裡,接收了一台 Dell vostro 14-5480 記憶體: 4GB 儲存裝置: 256GB SSD ,電池膨脹要換,CMOS 電池也需要換。想說 Lenovo 11吋 小筆電也用好久了,順便升級一下,就岔開來去搞筆電(升級筆電沒有想像地那麼簡單,這可以再寫一篇來記錄過程),只好先中斷這篇文章。

搞好筆電的升級,繼續再把這篇文章寫完……

仔細從 Google 街景裡檢視昆陽停車場,應該不可能有市電插座可以使用,所以只有行動電源的方案可行,加上升級的筆電,接下來就是設定好如何遙控 Astroberry Server 以 Kstar/ECOS 完成約一個多小時的拍攝。

首先就碰到了一個疑問,原先用 32G Micro SD 卡以 ChatGPT 教的指令:「sudo dd if=/dev/rdiskX of=~/Desktop/sdcard_image.img bs=1m」製作的 Image 檔,在 Mac 下使用 Balena Etcher 還原到 64G Micro SD卡,沒有問題,但雖然用了 64G 卡,可系統卻只認得 32G,於再詢問 ChatGPT 如何能在不重新安裝的情形下,讓 64G卡的容量全部都能用上? ChatGPT 提供了兩種方法,第一種就成功:

擴展成功後的容量:

本來還想說如果有市電,就可以拍攝整晚,把機器放著拍攝,再回民宿睡覺,等拍攝完畢再回到現場拍個亮、暗平場,這就需要了解 KStars/Eko 的 Scheduler 要怎麼設定及使用,花了不少時間研究及室內模擬:

但了解只能使用行動電源後, Scheduler 就用不上了。

再來就要考慮山上沒有網路的情形下如何遙控 Astroberry Server 拍攝及使用 PoleMaster 電子極軸鏡校正極軸,還有最後的亮、暗平場拍攝。

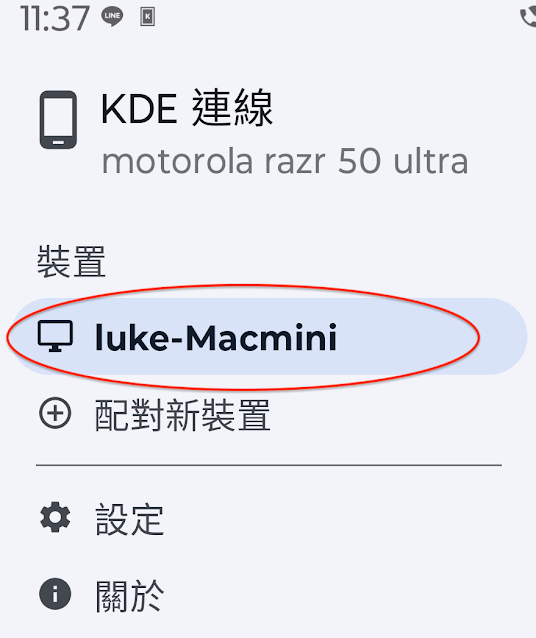

在沒有網路的情形下 Astroberry Server 提供了 Wi-Fi 的 HotSpot 方式,偶然看到這支影片:Astrophotography with KStars/Ekos, Astroberry, and why not to buy an ASI Air! - YouTube 提到可以網路線直連(Raspberry Pi 4 直接連線筆電),更快更穩定 。考慮到在昆陽停車場時若使用 Wi-Fi 不能太遠(不能在車內遙控),而家裡有條閒置的 20 公尺 Cat5e 網路線就可以派上用場,拿出測試,結果連不上,只好再度詢問 ChatGPT :

問:在野外,沒有 Wi-Fi ,可以用網路線直接連上 Astroberry Server 另一端連上 PC,這樣可以連線嗎?需要做那些設置?

ChatGPT :

是的,您可以在沒有 Wi-Fi 的情況下,使用網路線將 PC 直接連接到 Astroberry Server(通常是 Raspberry Pi)。這樣的直接連接需要一些設置,但整體過程並不複雜。以下是具體步驟:

1. 設置 Astroberry Server(Raspberry Pi)的網絡配置

編輯 DHCP 客戶端配置文件:

為有線網絡接口設置靜態 IP 地址:

保存並退出:

重新啟動 DHCP 服務:

sudo service dhcpcd restart

2. 配置 PC 的網絡設置

設定靜態 IP 地址:

在 Windows 上:

- 打開“控制面板” > “網絡和共享中心” > “更改適配器設置”。

- 右鍵單擊有線網卡,選擇“屬性”。

- 選擇“Internet 協議版本 4 (TCP/IPv4)”並點擊“屬性”。

- 選擇“使用以下 IP 地址”,設置如下:

- IP 地址:

192.168.2.2 - 子網掩碼:

255.255.255.0 - 默認網關: 留空或設為

192.168.2.1

- 點擊“確定”保存設置。

在 macOS 上:

- 打開“系統偏好設置” > “網絡”。

- 選擇有線網卡並點擊“進階”。

- 選擇“TCP/IP”標籤,設置如下:

- 配置 IPv4: “手動”

- IP 地址:

192.168.2.2 - 子網掩碼:

255.255.255.0 - 路由器: 留空或設為

192.168.2.1

- 點擊“好”並“應用”保存設置。

連接網線:

- 使用網線將 PC 直接連接到 Raspberry Pi。

3. 連接 VNC Viewer

- 在 PC 上打開 VNC Viewer。

- 輸入 Raspberry Pi 的 IP 地址:

192.168.2.1。 - 連接並輸入 VNC 密碼。

- 成功連接後,您應該能夠看到並控制 Astroberry Server 的桌面界面。

驗證連接

- 確保網線連接良好。

- 使用

ping 測試連接:- 在 PC 上打開命令提示符或終端,輸入:

ping 192.168.2.1

- 應該能夠收到響應。

總結

通過網線將 PC 直接連接到 Astroberry Server,並設置靜態 IP 地址,是一種在無 Wi-Fi 環境下進行連接的有效方法。這樣,您可以使用 VNC Viewer 在野外環境中控制您的 Astroberry Server。如果還有其他問題或需要更多幫助,請隨時告訴我。

照著做後,確認沒有問題。遙控解決後,接下來可以整理在山上的拍攝器材及流程:

拍攝器材:

- 相機:ZWO ASI533MC-Pro

- 望遠鏡: Sharpstar 61EDPH II

- 平場鏡或減焦鏡:0.82X 減焦鏡

- 赤道儀:iOptron Cem25P

- 對焦:ZWO EAF

- 濾鏡:無

- 導星鏡:120mm F4 200mm F4

- 導星 CCD :QHY5L-II-M

- 腳架:艾頓原廠 1.5吋鋼管三腳架

- 電子極軸鏡:PoleMaster 電子極軸鏡

- 電源:飛樂 Discover 15000 mAh 行動電源、小米 10000 mAh 行動電源、ASUS 10500 mAh 行動電源

- 控制電腦: Raspberry Pi 4 + Astroberry Server

- 遙控電腦: Dell vostro 14-5480 筆電 + 20公尺網路線

- 拍攝平場用的 Light Panel :7”X5” MedalLight 幻燈片看片機(6顆 3 號電池)

- 天黑前抵達昆陽停車場並架好器材

- 天一黑,可以看見北極星時就可以開始極軸校正(電子極軸鏡的 USB 線插上筆電在 Windows 下校正或 USB 線插在 Raspberry Pi 4 校正也可以),這個步驟需要在赤道儀旁操作,直連筆電應該較方便。

- 極軸校正完後,插上網路線(或連上 HotSpot) ,開啟 VNC 連上 Astroberry Server:

- 連上 INDI Server(確認各項器連接無誤)

- 在 Kstars 找顆亮星,例如織女星,將赤道儀指向這顆亮星:

- 對焦:

- 假設拍攝目標為 M8, 在 Kstars 找到後 Slew 過去,然後進行 Plate Solve 定位:

- 開始導星:

- 等導星曲線平穩後就可以開始拍攝:

- 拍攝完畢後(要確認飛樂 Discover 15000 mAh 行動電源留些電力)就可以拍攝亮、暗平場:

- 手動調整望遠鏡與重錘成水平,並將鏡指向天頂

- 設定曝光時間為 1 秒(Ecos 會偵測 Light Panel 的亮度來調整正確的曝光時間),型態 選 「Flat」,再選”+” 來加入亮平場拍攝佇列。

- 把 Light Panel 放到望遠鏡上,再按綠圈內的三角形開始拍攝

- 拍完亮平場,型態改選「Dark」,選中間黃圈內的魔術棒來加入 Dark Flat 拍攝佇列(這會自動把曝光時間設定與偵測到亮平場的一樣),拿掉 Light Panel 蓋上鏡頭蓋,再按綠圈內的三角形開始拍攝暗平場。

- 收器材,回民宿睡覺。